Was ist Zervizitis und wie entsteht eine Gebärmutterhalsentzündung?

Zervizitis ist eine entzündliche Erkrankung des Gebärmutterhalses (Zervix uteri), also jenes Gewebes, das die Gebärmutter mit der Scheide verbindet. Diese Entzündung betrifft vorrangig die zervikale Schleimhaut und kann sowohl akut als auch chronisch verlaufen. In vielen Fällen verläuft sie asymptomatisch und bleibt daher zunächst unentdeckt. Besonders problematisch wird die Zervizitis, wenn sie aufsteigt und benachbarte Strukturen wie die Gebärmutterschleimhaut oder die Eileiter in Mitleidenschaft zieht – eine Entwicklung, die unter dem Begriff Pelvic Inflammatory Disease (PID) zusammengefasst wird.

Die Entstehung der Zervizitis hängt eng mit dem Gleichgewicht der Vaginalflora und mechanischen oder infektiösen Einflüssen zusammen. Eine gestörte Scheidenflora, Läsionen der Schleimhaut oder häufig wechselnde Sexualpartner können das Risiko deutlich erhöhen. Insbesondere das Eindringen von Krankheitserregern aus der Vagina in den Gebärmutterhals begünstigt den Entzündungsprozess.

|

Mechanismus |

Beschreibung |

|

Erregeraszension aus der Scheide |

Bakterien, Viren oder Pilze dringen vom unteren Genitaltrakt in den Gebärmutterhals vor |

|

Mikroschleimhautläsionen |

Kleinste Verletzungen durch mechanische Reize (z. B. Verkehr, Tampons) erleichtern Infektionen |

|

Störung der vaginalen Flora |

Ungleichgewicht zwischen Laktobazillen und pathogenen Keimen |

|

Chemische oder allergische Reizung |

Reaktion auf Intimsprays, Spermizide, Kondomlatex oder Desinfektionsmittel |

Welche Symptome treten bei einer Zervizitis auf?

Die Symptomatik der Zervizitis kann sehr unterschiedlich ausfallen. In der akuten Form treten häufig Ausfluss, Zwischenblutungen oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehr auf. Die chronische Zervizitis verläuft dagegen oft still und wird nicht selten zufällig im Rahmen einer gynäkologischen Vorsorge entdeckt.

Typische Beschwerden umfassen:

- Übermäßiger oder auffälliger Vaginalausfluss (oft eitrig, gelblich oder grünlich)

- Kontaktblutungen, insbesondere nach dem Geschlechtsverkehr

- Dysurie (Schmerzen beim Wasserlassen)

- Unterbauchbeschwerden oder ein Druckgefühl im Becken

- Juckreiz und Brennen im Intimbereich

- Schmerzen beim Geschlechtsverkehr (Dyspareunie)

|

Symptom |

Hinweis auf |

|

Eitriger, gelblicher Ausfluss |

Infektiöse Ursache (v.a. Chlamydien, Gonokokken) |

|

Blutung nach Koitus |

Schleimhautentzündung mit erhöhter Fragilität |

|

Schmerzen beim Wasserlassen |

Beteiligung der Harnröhre oder Reizung durch Entzündungsfaktoren |

|

Fieber, Unterbauchschmerz |

Mögliche aufsteigende Infektion (PID) |

Welche Ursachen kann eine Zervizitis haben – infektiös und nicht-infektiös?

Die Ursachen lassen sich grundsätzlich in zwei Hauptgruppen unterteilen: infektiöse und nicht-infektiöse Auslöser. In den meisten Fällen liegt eine durch Erreger verursachte Zervizitis vor – besonders häufig durch sexuell übertragbare Infektionen. Daneben gibt es aber auch chemische, mechanische oder hormonell bedingte Reizfaktoren.

|

Infektiöse Ursachen |

Nicht-infektiöse Ursachen |

|

Chlamydia trachomatis |

Allergien (z.B. auf Latex oder Spermizide) |

|

Neisseria gonorrhoeae |

Chemische Reizstoffe in Intimpflegeprodukten |

|

Mycoplasma genitalium |

Mechanische Irritation durch Diaphragmen oder Tampons |

|

Herpes-simplex-Viren, HPV |

Hormonmangel (z. B. in der Postmenopause) |

|

Trichomonas vaginalis, Candida albicans |

Fremdkörper (vergessene Tampons, Scheidenpessar) |

Wie erfolgt die Diagnose einer Zervizitis beim Frauenarzt?

Die Diagnose einer Zervizitis beginnt in der Regel mit einem ausführlichen Anamnesegespräch, in dem Beschwerden wie Ausfluss, Zwischenblutungen oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehr erfragt werden. Viele Patientinnen berichten über vaginale Veränderungen oder bemerken Symptome nur im Rahmen einer gynäkologischen Routineuntersuchung.

Im nächsten Schritt führt der Gynäkologe eine körperliche Untersuchung durch. Dabei wird mithilfe eines Spekulums der Gebärmutterhals sichtbar gemacht. Typische Hinweise auf eine Zervizitis sind gerötete, angeschwollene Schleimhäute, eitriger Ausfluss aus dem Muttermund oder eine erhöhte Blutungsneigung der Zervix bei Berührung.

Zur Sicherung der Diagnose wird ein Abstrich vom Gebärmutterhals genommen. Das entnommene Sekret wird mikrobiologisch untersucht – entweder mithilfe von kulturellen Nachweisen oder modernen molekularbiologischen Methoden wie dem PCR-Test. Auf diese Weise können Erreger wie Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium oder Trichomonas vaginalis eindeutig identifiziert werden.

Bei Verdacht auf eine Herpesinfektion oder HPV-bedingte Veränderungen erfolgt zusätzlich ein zytologischer Abstrich (Pap-Test) sowie gegebenenfalls eine Kolposkopie. Besteht der Verdacht auf eine aufsteigende Infektion, kann auch eine vaginale Sonografie notwendig sein.

- Gynäkologische Tast- und Sichtuntersuchung

- Zervikaler Abstrich zur mikrobiellen Diagnostik (inkl. PCR bei STD-Verdacht)

- Pap-Test zur Beurteilung zellulärer Veränderungen

- Kolposkopie bei auffälligem Befund

- Ultraschalluntersuchung bei Verdacht auf Komplikationen

Welche Rolle spielen sexuell übertragbare Krankheiten bei der Entstehung von Zervizitis?

Sexuell übertragbare Infektionen (STIs) zählen zu den häufigsten Ursachen einer infektiösen Zervizitis. Vor allem junge, sexuell aktive Frauen sind davon betroffen. Eine Übertragung erfolgt meist durch ungeschützten Geschlechtsverkehr mit einem infizierten Partner. Charakteristisch für STI-bedingte Zervizitis ist, dass die Erreger aus der Vagina über den Gebärmutterhals aufsteigen und dort eine Entzündungsreaktion auslösen. Wird die Infektion nicht behandelt, kann sie sich weiter auf die oberen Genitalorgane ausbreiten und zu schwerwiegenden Komplikationen wie Endometritis oder Salpingitis führen.

Zu den wichtigsten sexuell übertragbaren Erregern, die eine Zervizitis verursachen können, zählen:

- Chlamydia trachomatis: Der häufigste Auslöser. Infektionen verlaufen oft asymptomatisch, können aber zur Vernarbung der Eileiter und damit zur Unfruchtbarkeit führen.

- Neisseria gonorrhoeae: Verursacht Gonorrhö (Tripper) und führt zu eitrigem Ausfluss und Blutungsneigung am Gebärmutterhals.

- Mycoplasma genitalium: Eine zunehmend bedeutende, aber schwer nachweisbare Ursache chronischer Zervizitis.

- Trichomonas vaginalis: Ein Protozoon, das vor allem bei stärkerem, schaumigem Ausfluss in Betracht gezogen wird.

- Herpes-simplex-Virus (HSV-2): Führt zu schmerzhaften Bläschen und kann rezidivierende Entzündungen am Gebärmutterhals verursachen.

Die Infektion bleibt häufig unbemerkt, da viele Erreger keine sofortigen oder spezifischen Symptome verursachen. Umso wichtiger ist es, bei Auffälligkeiten wie Ausfluss, Blutungen oder Schmerzen beim Geschlechtsverkehr einen zervikalen Abstrich auf STIs durchzuführen. Auch asymptomatische Patientinnen sollten regelmäßig im Rahmen der Vorsorge auf Chlamydien getestet werden – insbesondere bei Kinderwunsch oder häufig wechselnden Sexualpartnern.

Wie wird Zervizitis behandelt – Antibiotika, Antimykotika oder Antiviralia?

Die Behandlung der Zervizitis richtet sich nach der zugrunde liegenden Ursache und dem nachgewiesenen Erreger. In den meisten Fällen handelt es sich um eine infektiöse Entzündung, die eine gezielte antiinfektive Therapie erfordert. Die Auswahl des Medikaments – Antibiotikum, Antimykotikum oder Virustatikum – erfolgt entsprechend des mikrobiellen Erregerspektrums. In unkomplizierten Fällen kann bereits eine empirische Behandlung eingeleitet werden, insbesondere wenn typische Symptome vorliegen oder ein STI-Verdacht besteht.

|

Erregertyp |

Behandlung |

|

Bakterien (z.B. Chlamydien, Gonokokken) |

Antibiotika: z.B. Azithromycin, Doxycyclin, Ceftriaxon |

|

Pilze (z.B. Candida albicans) |

Antimykotika: z.B. Clotrimazol, Fluconazol |

|

Viren (z.B. Herpes-simplex-Virus) |

Antiviralia: z.B. Aciclovir, Valaciclovir |

|

Trichomonaden (Protozoen) |

Antiprotozoika: Metronidazol oder Tinidazol |

In vielen Fällen – etwa bei Chlamydien oder Gonorrhö – wird sofort mit einer kombinierten Antibiotikatherapie begonnen, noch bevor die Laborauswertung abgeschlossen ist. Die schnelle Intervention zielt darauf ab, Komplikationen wie aufsteigende Infektionen oder eine chronische Entzündung zu verhindern.

Beispiel für eine Standardbehandlung bei STI-assoziierter Zervizitis:

- Chlamydien: Einmalgabe von Azithromycin 1 g oral oder Doxycyclin 2× täglich für 7 Tage

- Gonorrhö: Einmalige intramuskuläre Injektion von Ceftriaxon 500 mg plus Azithromycin 1 g oral

Wird eine Candida-Infektion festgestellt, erfolgt die Therapie mit Antimykotika – entweder lokal (z. B. als Zäpfchen) oder systemisch. Herpesinfektionen erfordern antivirale Medikamente, wobei die Infektion damit kontrolliert, aber nicht eliminiert wird.

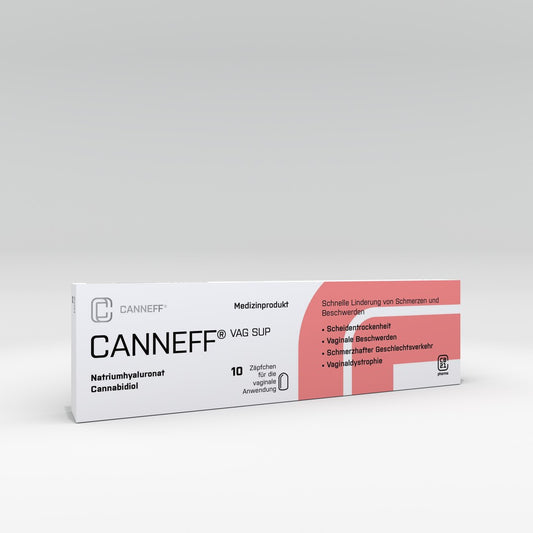

Nach der gezielten antiinfektiven Therapie kann die vaginale Schleimhaut durch Entzündung, Medikamente oder die Infektion selbst angegriffen werden. Hier bietet sich eine gezielte Schleimhautpflege und -regeneration mit CANNEFF® Vaginalzäpfchen an.

CANNEFF® Vaginalzäpfchen: wirken entzündungshemmend, schmerzlindernd, unterstützen die Regeneration der Schleimhaut, binden Feuchtigkeit und stabilisieren das Vaginalmilieu. Die Zäpfchen können begleitend nach der Akutbehandlung oder bei persistierender Reizung angewendet werden – vor allem bei wiederkehrender oder chronischer Zervizitis, bei Frauen mit empfindlicher Schleimhaut oder in der Menopause. CANNEFF® trägt somit zur Linderung von Restbeschwerden bei und kann die Rückkehr zur normalen Vaginalflora fördern.

Welche Komplikationen können bei unbehandelter Zervizitis auftreten?

Wird eine Zervizitis nicht rechtzeitig diagnostiziert und behandelt, kann sie sich über den Gebärmutterhals hinaus auf benachbarte Organe des inneren Genitaltrakts ausbreiten. Die Folge sind teils schwerwiegende entzündliche Erkrankungen, die nicht nur akute Beschwerden verursachen, sondern auch das Risiko für langfristige Schäden erhöhen – etwa Unfruchtbarkeit, chronische Beckenschmerzen oder Eileiterschwangerschaften.

Besonders gefährlich sind aufsteigende Infektionen, bei denen die Erreger von der Zervix in die Gebärmutterhöhle (Endometrium), die Eileiter (Tuben) und die Eierstöcke gelangen. Diese Verlaufsform wird unter dem Begriff Pelvic Inflammatory Disease (PID) zusammengefasst und ist mit einem erhöhten Risiko für irreversible Gewebeschäden verbunden.

Auch persistierende Infektionen mit bestimmten Viren, insbesondere dem Humanen Papillomavirus (HPV), können langfristig zur Entwicklung von Dysplasien oder Zervixkarzinomen führen – besonders bei Frauen mit geschwächtem Immunsystem.

|

Komplikation |

Beschreibung |

|

Endometritis |

Entzündung der Gebärmutterschleimhaut |

|

Salpingitis |

Entzündung der Eileiter, häufig mit Schmerzen und Fieber verbunden |

|

Pelvic Inflammatory Disease (PID) |

Komplexes entzündliches Geschehen des kleinen Beckens, oft mit Unfruchtbarkeit |

|

Tubarer Verschluss |

Folge chronischer Entzündung – kann zu Eileiterschwangerschaft führen |

|

Chronische Unterbauchschmerzen |

Nach Abheilung entzündlicher Prozesse, oft durch Verwachsungen |

|

Zervikale Dysplasie / Zervixkarzinom |

Langzeitfolge persistierender HPV-Infektion |

Wann sollte man bei Verdacht auf Zervizitis einen Arzt aufsuchen?

Ein frühzeitiger Arztbesuch ist bei Verdacht auf eine Zervizitis entscheidend, um eine Ausbreitung der Entzündung zu verhindern und Komplikationen vorzubeugen. Auch wenn die Erkrankung in vielen Fällen ohne Symptome verläuft, gibt es typische Beschwerden, bei denen eine ärztliche Abklärung dringend empfohlen wird.

Folgende Anzeichen sollten immer gynäkologisch abgeklärt werden:

- Ungewöhnlicher Vaginalausfluss – insbesondere wenn dieser gelblich, grünlich, eitrig, schaumig oder unangenehm riechend ist

- Zwischenblutungen – insbesondere Blutungen außerhalb der Menstruation oder nach dem Geschlechtsverkehr

- Schmerzen beim Geschlechtsverkehr (Dyspareunie)

- Brennen oder Schmerzen beim Wasserlassen (Dysurie)

- Juckreiz, Rötung oder Reizung im Intimbereich

- Unterbauchschmerzen oder Druckgefühl im Becken

- Fieber oder allgemeines Krankheitsgefühl, das auf eine aufsteigende Infektion hinweist

Auch ohne Beschwerden sollte ein Arzttermin erfolgen, wenn:

- Ein Sexualpartner positiv auf Chlamydien, Gonorrhö oder andere STIs getestet wurde

- Risikokontakte bestanden haben (z. B. ungeschützter Geschlechtsverkehr mit wechselnden Partnern)

- Die Patientin schwanger ist – unbehandelte Zervizitis kann das Risiko für Frühgeburten erhöhen

- Eine HPV-Infektion oder auffällige Pap-Abstriche in der Vorgeschichte bekannt sind

Besonders Frauen in oder nach den Wechseljahren, die aufgrund hormoneller Veränderungen zu einer Atrophie der Vaginal- und Zervixschleimhaut neigen, sollten bereits bei leichten Reizsymptomen ärztlichen Rat einholen. Die Entzündungsneigung ist in dieser Lebensphase erhöht, auch wenn keine Infektion vorliegt.

In der Frühphase kann eine Zervizitis meist unkompliziert behandelt werden – je nach Ursache mit Antibiotika, Antimykotika oder Virustatika. Zur Linderung lokaler Reizungen, vor allem bei nicht-infektiöser oder postinfektiöser Zervizitis, können CANNEFF® Vaginalzäpfchen unterstützend eingesetzt werden. Ihre Inhaltsstoffe – CBD und Hyaluronsäure – wirken beruhigend, entzündungshemmend und fördern die Schleimhautregeneration, ohne das vaginale Mikrobiom zu stören. Besonders geeignet ist CANNEFF® bei sensibler oder geschwächter Vaginalschleimhaut, etwa im Rahmen hormoneller Umstellungen.

Wie kann man einer Zervizitis vorbeugen?

Die Vorbeugung einer Zervizitis basiert auf zwei zentralen Strategien: dem Schutz vor sexuell übertragbaren Infektionen (STIs) und der Vermeidung lokaler Reizfaktoren, die die Schleimhaut des Gebärmutterhalses schwächen oder entzündlich verändern können. Da viele Zervizitiden asymptomatisch verlaufen, spielt auch die regelmäßige gynäkologische Vorsorge eine entscheidende Rolle.

Zu den wichtigsten Maßnahmen zur Prävention zählen:

- Verwendung von Kondomen bei jedem Geschlechtsverkehr – sie bieten Schutz vor STIs wie Chlamydien, Gonorrhö, Herpes oder HPV.

- Reduzierung von Risikokontakten, z.B. durch Vermeidung häufiger Partnerwechsel oder Sexualkontakte mit Partnern, die Symptome aufweisen.

- Regelmäßige gynäkologische Untersuchungen, auch ohne akute Beschwerden – insbesondere bei jungen Frauen und Frauen mit Kinderwunsch.

- Behandlung von Vaginalinfektionen, wie bakterieller Vaginose oder Pilzinfektionen, bevor sie auf den Gebärmutterhals übergreifen können.

- Vermeidung aggressiver Intimpflegeprodukte, parfümierter Seifen oder Scheidenspülungen, die die natürliche Vaginalflora stören.

- Verzicht auf übermäßige mechanische Reizung, z. B. durch Diaphragmen, lang liegende Tampons oder nicht richtig platzierte Verhütungsmittel.

- Impfung gegen HPV, besonders im Jugendalter, kann das Risiko für HPV-bedingte Zervizitis und spätere Dysplasien deutlich senken.

Ist Zervizitis in den Wechseljahren häufiger und welche Besonderheiten gelten dann?

Zervizitis tritt zwar insgesamt seltener in den Wechseljahren auf als bei jüngeren, sexuell aktiven Frauen, dennoch spielt sie in dieser Lebensphase eine besondere Rolle – vor allem aufgrund hormoneller Veränderungen, die die Vaginal- und Zervixschleimhaut empfindlicher und anfälliger für Entzündungen machen. Der sinkende Östrogenspiegel führt zu einer Schleimhautatrophie (Gewebsschwund), einer verminderten Durchblutung sowie zu einem Rückgang der schützenden Laktobazillenflora. Das begünstigt Reizungen, Mikrorisse und eine gestörte Barrierefunktion – selbst ohne Infektion.

In der Postmenopause kann eine Zervizitis daher auch nicht-infektiös bedingt sein: durch Trockenheit, mechanische Irritation (z.B. bei gynäkologischen Untersuchungen oder Geschlechtsverkehr), chemische Reizstoffe in Intimpflegeprodukten oder lokale Allergien. Diese Formen verlaufen oft subtil, äußern sich aber durch Brennen, Ausfluss oder Blutungen und sollten gynäkologisch abgeklärt werden.

Besonderheiten der Zervizitis in den Wechseljahren:

- Erhöhte Schleimhautempfindlichkeit durch Östrogenmangel

- Geringerer Infektionsschutz durch gestörtes Vaginalmilieu

- Häufig nicht-infektiöse Auslöser (mechanisch, chemisch, hormonell)

- Vermehrte Kontaktblutungen bei vaginaler Atrophie

- Häufig chronischer Verlauf mit diffusen Reizzuständen

In den Wechseljahren unterliegt die vaginale Schleimhaut hormonellen Veränderungen, die zu Atrophie, Trockenheit und einer erhöhten Anfälligkeit für entzündliche Prozesse wie Zervizitis führen. Die natürliche Schutzbarriere der Zervix wird durch den Östrogenmangel geschwächt, was das Risiko für Mikroverletzungen, Reizungen und Infektionen erhöht – selbst bei nicht-sexuellen Auslösern.

CANNEFF® VAG SUP Zäpfchen, entwickelt für die Behandlung typischer Wechseljahresbeschwerden, eignen sich daher auch hervorragend zur begleitenden Pflege bei Zervizitis in der Postmenopause. Die synergistische Kombination aus Hyaluronsäure und CBD wirkt dabei gezielt:

-

CANNEFF® verbessert die Befeuchtung und Regeneration der atrophen Zervix- und Vaginalschleimhaut, was eine schnellere Heilung entzündeter Areale unterstützt.

- CANNEFF® reduziert lokale Entzündungsreaktionen, wirkt schmerzlindernd und beruhigt gereiztes Gewebe – ein besonders wertvoller Effekt bei chronischer oder reizinduzierter Zervizitis.

Klinische Studien belegen zudem, dass die regelmäßige Anwendung von CANNEFF® Zäpfchen nicht nur vaginale Symptome lindert, sondern auch systemische Wechseljahresbeschwerden wie Schlafstörungen, Hitzewallungen und Nervosität positiv beeinflusst. Frauen mit Zervizitis profitieren somit doppelt: von der lokalen Heilwirkung und einer verbesserten allgemeinen Lebensqualität. Die hormonfreie und gut verträgliche Rezeptur macht CANNEFF® zur idealen Option für Frauen, die auf eine Hormonersatztherapie verzichten möchten oder müssen.