Was ist Kolpitis senilis und wie entsteht sie?

Kolpitis senilis – auch bekannt als atrophe Vaginitis oder Scheidenentzündung in der Postmenopause – ist eine entzündliche Veränderung der Vaginalschleimhaut, die durch einen ausgeprägten Östrogenmangel im höheren Lebensalter verursacht wird. Die Erkrankung tritt typischerweise nach den Wechseljahren auf, wenn die körpereigene Östrogenproduktion in den Eierstöcken stark zurückgeht.

Wie entsteht Kolpitis senilis?

Östrogene haben eine zentrale Funktion für die Gesundheit der Vaginalschleimhaut. Sie fördern:

- die Durchblutung und Befeuchtung des Scheidenepithels,

- die Bildung von Glykogen, das über Laktobazillen zu Milchsäure abgebaut wird – dies sorgt für einen sauren pH-Wert als natürlichen Infektionsschutz,

- die Elastizität und die Dicke der Schleimhaut.

Fällt der Östrogenspiegel ab – wie in der Postmenopause –, kommt es zu folgenden Veränderungen:

- Die Vaginalschleimhaut wird dünner, trockener und weniger durchblutet.

- Die Schutzflora (Laktobazillen) nimmt ab, der pH-Wert steigt (häufig über 5).

Dadurch wird die Schleimhaut anfälliger für Mikroverletzungen, Reizungen und sekundäre Infektionen. Es entsteht eine nicht-infektiöse Entzündungsreaktion, die als Kolpitis senilis bezeichnet wird.

Risikofaktoren für die Entstehung

Neben der natürlichen Hormonumstellung in den Wechseljahren können folgende Faktoren das Risiko erhöhen:

- Ovarektomie (operative Entfernung der Eierstöcke)

- Strahlentherapie oder Chemotherapie

- Antiöstrogene Medikamente (z.B. Tamoxifen bei Brustkrebs)

- Langfristige hormonfreie Menopause

- Zustände allgemeiner Östrogenarmut, z.B. Untergewicht oder chronische Erkrankungen

Welche Symptome treten bei einer Kolpitis senilis auf?

Kolpitis senilis geht mit einer Vielzahl von Symptomen einher, die hauptsächlich durch die Ausdünnung und Trockenheit der Vaginalschleimhaut infolge des Östrogenmangels verursacht werden. Die Beschwerden entwickeln sich oft schleichend und werden von vielen Betroffenen zunächst nicht als medizinisch relevante Erkrankung erkannt.

|

Symptom |

Beschreibung |

|

Häufig erstes Anzeichen; entsteht durch verminderte Sekretproduktion und Rückgang der Schleimhautfeuchtigkeit. |

|

|

Jucken in der Scheide |

Durch die Schleimhautatrophie wird die Haut empfindlicher und leichter reizbar. |

|

Brennen in der Scheide |

Vor allem nach dem Wasserlassen oder beim Sitzen spürbar; Folge der Schleimhautläsionen. |

|

Tritt durch fehlende Gleitfähigkeit und Mikroverletzungen auf; häufig Grund für sexuelle Inaktivität. |

|

|

Rötung und Irritation der Vulva |

Sichtbare entzündliche Reaktionen durch Reibung oder Infektion. |

|

Vermehrter oder gelblicher Ausfluss |

Tritt auf, wenn sich Sekundärinfektionen (z.B. bakterielle Vaginosen) entwickeln. |

|

Häufiger Harndrang oder Brennen beim Wasserlassen |

Reizung des Introitus oder begleitende Harnwegsinfekte möglich. |

|

Einengung oder Schrumpfung der Scheide (Stenose) |

In fortgeschrittenen Fällen, besonders bei fehlender Therapie und sexueller Inaktivität. |

Abgrenzung zu anderen Formen der Vaginitis

Im Gegensatz zu infektiösen Vaginitiden (bakteriell, mykotisch, parasitär) zeigt die Kolpitis senilis keine ausgeprägte Erregerbesiedlung. Die Beschwerden resultieren primär aus der Atrophie und mechanischen Reizung – sekundäre Infektionen können jedoch hinzukommen.

Wie wird Kolpitis senilis diagnostiziert?

Die Diagnose der Kolpitis senilis erfolgt in der gynäkologischen Praxis meist auf Grundlage einer zielgerichteten Anamnese, einer klinischen Untersuchung und gegebenenfalls ergänzender mikroskopischer bzw. mikrobiologischer Abstriche, um andere Ursachen auszuschließen. Eine frühzeitige und differenzierte Diagnostik ist entscheidend, da die Symptome unspezifisch sein können und sich mit infektiösen oder neoplastischen Veränderungen überlappen.

Anamnese: Beschwerden und Lebensphase

Die Ärztin oder der Arzt erhebt gezielt Informationen zu:

- Alter und Menopausenstatus

- Art, Dauer und Intensität der Symptome (z.B. Juckreiz, Brennen, Trockenheit, Dyspareunie)

- Sexuelle Aktivität (Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Libidoverlust)

- Bekannter Östrogenmangel (z.B. nach Ovarektomie, Brustkrebstherapie)

- Harnwegsbeschwerden (z.B. häufiger Harndrang, Dysurie)

- Vorangegangene gynäkologische Behandlungen oder lokale Therapien

Gynäkologische Untersuchung

Die klinische Inspektion zeigt typische Hinweise auf eine atrophische Vaginitis:

- Dünne, glanzlose, gerötete Schleimhaut

- Verlust der Vaginalfalten (Rugation)

- Trockene oder brüchige Schleimhaut mit Mikroerosionen

- Verengte Vaginalöffnung (besonders bei sexuell inaktiven Patientinnen)

- Kontaktblutungen bei Untersuchung

Ein Spekulum wird vorsichtig eingesetzt, da die Schleimhaut empfindlich reagiert.

Vaginalabstrich und pH-Wert-Messung

- Vaginal-pH-Wert: Bei Kolpitis senilis meist > 5 (normal im reproduktiven Alter: 3,8–4,5), was auf den Verlust der Laktobazillen hindeutet.

- Abstrich zum Ausschluss von Infektionen (z.B. bakterielle Vaginosen, Candida, Trichomonaden), insbesondere bei auffälligem Fluor.

- Zytologischer Abstrich (Pap-Test): Falls die Schleimhaut verdächtig erscheint, um prämaligne oder maligne Veränderungen auszuschließen.

Differenzialdiagnostik

Wichtig ist die Abgrenzung gegenüber:

- Infektiösen Vaginitiden (z.B. bakteriell, mykotisch, parasitär)

- Lichen sclerosus oder Lichen planus

- Neoplasien der Vulva oder Vagina

- Zervizitis oder Endometritis bei älteren Patientinnen

Was sind die häufigsten Ursachen für Kolpitis im Alter?

Die häufigste Ursache für Kolpitis im höheren Lebensalter – insbesondere nach den Wechseljahren – ist der rückläufige Östrogenspiegel. Dieser hormonelle Mangel führt zu einer Atrophie (Rückbildung) der Vaginalschleimhaut und einer Veränderung des Scheidenmilieus, wodurch die Schleimhaut anfälliger für Reizungen, Entzündungen und sekundäre Infektionen wird. Der medizinische Begriff für diese Form der Scheidenentzündung lautet Kolpitis senilis.

Östrogenmangel als Hauptursache

Nach der Menopause produzieren die Eierstöcke kaum noch Östrogene. Dieser Mangel hat mehrere direkte Effekte auf das Scheidenmilieu:

- Schleimhautatrophie: Die Vaginalschleimhaut wird dünner, trockener und schlechter durchblutet.

- Verminderte Glykogenproduktion: Die Nährstoffgrundlage für Milchsäurebakterien (Laktobazillen) nimmt ab.

- Verlust der Scheidenflora: Laktobazillen werden durch weniger saure Keime verdrängt.

-

Anstieg des pH-Wertes: Der Vaginal-pH steigt auf > 5 (statt 3,8–4,5), was die Schleimhaut reizanfälliger macht.

Hautatrophie und Schleimhautveränderungen

Die durch Östrogenmangel bedingte Schleimhautatrophie macht das Gewebe:

- weniger elastisch,

- empfindlich gegenüber mechanischer Reibung,

- verletzungsanfällig (z.B. Mikroerosionen beim Geschlechtsverkehr oder bei gynäkologischer Untersuchung).

Diese Veränderungen begünstigen nicht-infektiöse Entzündungsprozesse – selbst ohne äußere Reizstoffe oder Erreger.

Verändertes Scheidenmilieu

Ein gestörter pH-Wert und der Rückgang von Milchsäurebakterien fördern das Wachstum pathogener Keime und erhöhen die Reizbarkeit der Schleimhaut. Obwohl Kolpitis senilis primär nicht infektiös ist, kann sie durch bakterielle Sekundärinfektionen kompliziert werden.

Weitere Risikofaktoren

Neben der natürlichen Menopause können folgende Faktoren die Entwicklung einer Kolpitis im Alter zusätzlich begünstigen:

|

Risikofaktor |

Wirkung auf Vaginalmilieu |

|

Ovarektomie (Eierstockentfernung) |

Plötzlicher Östrogenmangel |

|

Antihormontherapie (z.B. Tamoxifen) |

Blockiert Östrogenwirkung lokal |

|

Brustkrebstherapie |

Oft hormonunterdrückend |

|

Strahlentherapie im Beckenbereich |

Schleimhautschäden, reduzierte Sekretion |

|

Langfristige sexuelle Inaktivität |

Rückbildung des Gewebes durch fehlende Reizung |

|

Chronische Erkrankungen oder Mangelernährung |

Verstärken hormonellen Abbauprozess |

|

Rauchen |

Beeinträchtigt Durchblutung und Heilung |

Wie unterscheidet sich Kolpitis senilis von anderen Scheidenentzündungen?

Die Kolpitis senilis ist keine primär infektiöse Erkrankung, sondern eine entzündliche Reaktion auf hormonell bedingte Schleimhautveränderungen, insbesondere infolge eines Östrogenmangels. Im Gegensatz dazu beruhen andere Vaginitiden (z. B. bakterielle Vaginose, Mykosen oder Zervizitis) meist auf einer Infektion mit pathogenen Mikroorganismen. Die Unterscheidung ist essentiell, da sie die Therapieentscheidung direkt beeinflusst.

|

Merkmal |

Kolpitis senilis |

Bakterielle Vaginose |

Vaginale Mykose (Candida) |

Zervizitis (Gebärmutterhalsentzündung) |

Reizbedingte Kolpitis (allergisch/kontaktbedingt) |

|

Ursache |

Östrogenmangel, Schleimhautatrophie |

Ungleichgewicht der Scheidenflora (anaerobe Keime) |

Pilzinfektion, meist Candida albicans |

Sexuell übertragbare Erreger (z. B. Chlamydien, HPV) |

Reizstoffe (z. B. Intimsprays, Duschgel, Kondome) |

|

Typisches Alter |

Postmenopausal |

Reproduktives Alter |

Alle Altersgruppen |

Reproduktives Alter |

Beliebig (meist jüngere Frauen) |

|

pH-Wert der Vagina |

↑ (meist > 5) |

↑ (> 4,5) |

normal (3,8–4,5) |

meist unverändert |

normal oder leicht erhöht |

|

Ausfluss |

Gering, ggf. gelblich oder blutig |

Dünn, grau-weißlich, „fischartig“ riechend |

Weißlich, krümelig, geruchlos |

Eitrig, schleimig oder blutig |

Klar bis weißlich, reizbedingt |

|

Juckreiz |

Möglich, aber nicht immer vorhanden |

selten |

Stark, brennend |

selten |

Möglich, bei anhaltender Reizung |

|

Brennen / Schmerzen |

Häufig, v. a. beim Sex oder Wasserlassen |

selten |

Häufig |

gelegentlich |

Möglich, v. a. äußerlich |

|

Schmerzen beim Sex (Dyspareunie) |

sehr häufig |

selten |

gelegentlich |

gelegentlich |

selten |

|

Laktobazillen |

Stark reduziert |

Stark reduziert |

meist erhalten |

erhalten oder leicht verändert |

erhalten |

|

Erregernachweis |

negativ |

positiv (Gardnerella u. a.) |

positiv (Hefepilze) |

positiv (Chlamydien, Gonokokken, HPV) |

negativ |

|

Befund bei gynäkologischer Untersuchung |

Dünne, gerötete, trockene Schleimhaut; evtl. Mikroverletzungen |

homogene Fluorbildung, keine Schleimhautveränderung |

Rötung, weißliche Beläge |

geröteter Zervix, evtl. Kontaktblutung |

Reizung der äußeren Vulva oder Scheide |

|

Therapie |

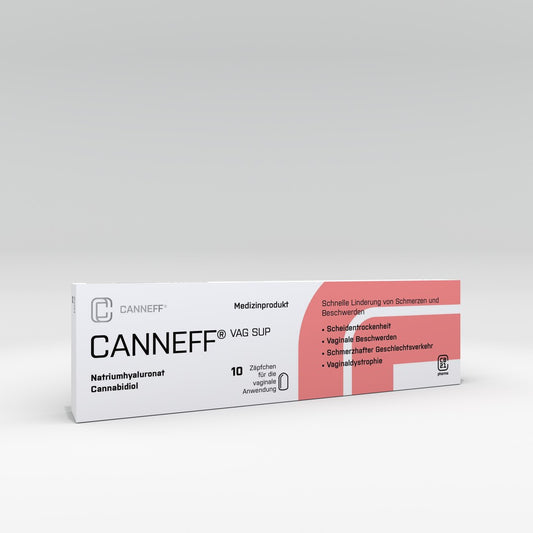

Lokalöstrogene, CANNEFF® Vaginalzäpfchen mit CBD & Hyaluronsäure |

Antibiotika (Metronidazol, Clindamycin) |

Antimykotika (Clotrimazol, Fluconazol) |

Antibiotika nach Erregernachweis |

Vermeidung des Auslösers, pflegende Produkte |

|

Chronische Verläufe möglich? |

ja, unbehandelt langfristig möglich |

ja, durch persistierende Dysbiose |

ja, v. a. bei Immunschwäche oder Antibiotika |

ja, Risiko für Fertilitätsprobleme |

selten, wenn Auslöser entfernt wird |

|

Besonderheit |

Hormonell bedingt, nicht primär infektiös |

Ungleichgewicht ohne klassische Entzündung |

Immunsystem- und hormonabhängig |

Ggf. mit aufsteigender Infektion assoziiert |

Keine Infektion – ausschließlich irritativ |

Welche Behandlung hilft wirklich bei Kolpitis senilis?

Die wirksamste Behandlung der Kolpitis senilis zielt auf die Regeneration der atrophischen Vaginalschleimhaut und die Wiederherstellung des physiologischen Scheidenmilieus ab. Da die Erkrankung hormonell bedingt ist, steht die lokale Östrogentherapie im Vordergrund. Bei Kontraindikationen oder persönlichen Vorbehalten gegenüber Hormonen bieten sich auch hormonfreie Alternativen an – insbesondere moderne Medizinprodukte wie die CANNEFF® Vaginalzäpfchen mit CBD und Hyaluronsäure.

Lokaltherapie mit Östrogenpräparaten

Die Gabe von Östriol- oder Östradiol-haltigen Vaginalpräparaten (z. B. Creme, Zäpfchen, Vaginaltabletten oder -ringe) ist die medizinisch empfohlene Standardtherapie, da sie:

- die Dickenzunahme der Vaginalschleimhaut fördert,

- den pH-Wert normalisiert (durch Förderung von Laktobazillen),

- Beschwerden wie Trockenheit, Juckreiz und Schmerzen beim Sex effektiv lindert.

Die lokale Anwendung führt zu minimaler systemischer Hormonaufnahme und gilt daher auch bei vielen Patientinnen mit Kontraindikationen als unbedenklich. Dennoch ist bei Brustkrebspatientinnen eine ärztliche Rücksprache unerlässlich.

CANNEFF® Vaginalzäpfchen mit CBD und Hyaluronsäure (hormonfreie Alternative)

Für Frauen, die keine Hormone anwenden dürfen oder möchten, stellen CANNEFF® Vaginalzäpfchen eine medizinisch wirksame Option oder Add-on Therapie zur Hormontherapie dar. CANNEFF® VAG SUP ist ein zugelassenes Medizinprodukt Klasse IIa zur vaginalen Anwendung bei Trockenheit, Reizungen, atrophischer Schleimhaut und schmerzbedingten Beschwerden. Studien zeigen eine gute Wirksamkeit bei Postmenopausensymptomen ohne hormonelle Belastung.

Ergänzende Maßnahmen

- Intimpflege mit pH-neutralen Produkten (pH 4–5) z.B. CANNEFF Intimpflegeschaum

- Regelmäßige sexuelle Aktivität oder Vaginaltraining zur Durchblutungsförderung und Gewebeerhaltung

- Vermeidung von Intimsprays, Seifen und reizenden Substanzen

- Bei sekundären Infektionen: gezielte antimikrobielle Therapie

Die wirksamste Therapie bei Kolpitis senilis ist die lokale Behandlung der Vaginalschleimhaut – entweder mit Östrogenen oder, bei Kontraindikationen, mit hormonfreien Medizinprodukten wie CANNEFF® Vaginalzäpfchen mit CBD und Hyaluronsäure. Beide Optionen fördern die Schleimhautgesundheit, lindern Symptome und verbessern die Lebensqualität postmenopausaler Frauen nachhaltig.

Wie lange dauert die Behandlung einer Kolpitis senilis?

Die Behandlung der Kolpitis senilis ist in der Regel langfristig angelegt, da es sich um eine chronisch rezidivierende Erkrankung handelt, die durch den dauerhaften Östrogenmangel in der Postmenopause begünstigt wird. Die Therapiedauer hängt vom Schweregrad der Beschwerden, der gewählten Behandlungsmethode und individuellen Risikofaktoren ab. Eine dauerhafte symptomatische Kontrolle ist möglich – allerdings meist nicht durch eine kurzfristige Therapie allein.

Akutphase: Initialtherapie (4–6 Wochen)

In der ersten Phase geht es darum, die Schleimhautregeneration einzuleiten und akute Beschwerden wie Trockenheit, Brennen oder Schmerzen zu lindern.

|

Therapieform |

Typische Initialdauer |

|

Lokale Östrogene |

Täglich für 2–4 Wochen, dann Reduktion |

|

Täglich oder jeden zweiten Tag über 4 Wochen |

|

|

Intimpflege / Supportivmaßnahmen |

durchgängig ab Therapiebeginn |

Ziel dieser Phase ist die Rückbildung der Atrophiezeichen und eine deutliche Symptomlinderung.

Erhaltungsphase: Langzeittherapie zur Rückfallprophylaxe

Nach erfolgreicher Initialbehandlung erfolgt die Umstellung auf eine erhaltende, niedrigfrequente Anwendung, um einen Rückfall zu verhindern. Ohne Fortführung kehren Symptome in bis zu 80 % der Fälle nach Monaten zurück.

|

Therapieform |

Erhaltungsdosis |

|

Lokale Östrogene |

1–2× pro Woche |

|

2–3× pro Woche dauerhaft |

Diese Erhaltungsbehandlung ist unbegrenzt möglich, gut verträglich und wird individuell angepasst. Besonders bei hormonfreier Therapie ist die kontinuierliche Anwendung sinnvoll, da keine systemischen Risiken bestehen.

Rückfallgefahr

- Ohne adäquate Erhaltungstherapie ist die Rückfallrate hoch, da der Östrogenmangel persistiert.

- Faktoren wie sexuelle Inaktivität, mangelnde Pflege oder Stress können Rückfälle begünstigen.

- Auch klimakterische Schwankungen (z. B. bei Hormonumstellungen oder Therapiewechseln) erhöhen das Risiko.

Verlauf und Prognose

- Unbehandelt: zunehmende Beschwerden, Schleimhautverengung (Stenose), Risiko für Mikroverletzungen und Infektionen.

- Bei regelmäßiger Pflege: gute Kontrolle der Symptome, Wiederherstellung eines funktionellen Scheidenmilieus, bessere Lebensqualität.

- Ein Wechsel zwischen verschiedenen Therapieformen (z. B. bei Unverträglichkeit) ist möglich.

Kann Kolpitis senilis ohne Behandlung gefährlich werden?

Ja – eine unbehandelte Kolpitis senilis kann zu ernsthaften Folgeproblemen führen, insbesondere im Hinblick auf chronische Beschwerden, erhöhte Infektionsanfälligkeit und Beeinträchtigung der Lebensqualität. Auch wenn die Erkrankung zunächst harmlos erscheint, sind die Langzeitfolgen einer persistierenden vaginalen Atrophie medizinisch relevant und nicht zu unterschätzen.

Chronifizierung der Beschwerden

-

Ohne Behandlung wird die atrophische Schleimhaut zunehmend dünner, trockener und verletzlicher.

-

Symptome wie Juckreiz, Brennen, Spannungsgefühl oder Schmerzen beim Sitzen nehmen meist kontinuierlich zu.

-

Die Schleimhaut verliert langfristig an Elastizität und kann sich nicht spontan regenerieren.

-

Die Erkrankung geht in einen chronischen, rezidivierenden Verlauf über, der schwerer zu therapieren ist.

Schmerzen beim Geschlechtsverkehr (Dyspareunie)

Die verminderte Feuchtigkeit und Elastizität führen zu Schmerzen beim Eindringen, Mikroverletzungen und Blutungen. Viele Betroffene vermeiden in der Folge Geschlechtsverkehr, was zusätzlich zu:

- sozialem Rückzug,

- emotionaler Belastung und

-

einer weiteren Rückbildung der vaginalen Gewebestrukturen führt.

Ohne regelmäßige mechanische Reizung (z. B. durch Sexualverkehr oder Vaginaltrainer) kann es zur Stenose (Verengung der Scheide) kommen.

Erhöhtes Risiko für Infektionen

Die geschwächte Schleimhautbarriere und der Verlust an Laktobazillen führen zu einem instabilen Vaginalmilieu mit erhöhtem pH-Wert. Dies begünstigt das Wachstum pathogener Keime:

- Bakterielle Vaginosen

- Mykosen

- Harnwegsinfektionen

Wiederholte Infektionen erhöhen das Risiko für aufsteigende Infektionen, z. B. Zystitis oder Pyelonephritis – insbesondere bei älteren, immunsupprimierten Patientinnen.

Langfristige Gewebeveränderungen

- Bei chronischem Verlauf kann es zu Verwachsungen, Schrumpfungen oder Narbenbildungen im Scheidenbereich kommen.

-

Diese führen zu funktionellen Einschränkungen, erschweren gynäkologische Untersuchungen und beeinträchtigen die Lebensqualität erheblich.

Psychosoziale Auswirkungen

-

Viele Betroffene empfinden die Symptome als peinlich oder tabubehaftet und sprechen sie nicht an.

- Die Kombination aus körperlichem Unwohlsein, Rückzug aus der Sexualität und Unsicherheit verstärkt oft psychische Belastungen, wie depressive Verstimmungen oder Verlust von Partnerschaftsintimität.

Unbehandelt kann Kolpitis senilis zu anhaltenden Beschwerden, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Infektionen und irreversiblen Gewebeveränderungen führen. Eine rechtzeitige und konsequente Behandlung – z. B. mit lokalen Östrogenen oder CANNEFF® Vaginalzäpfchen mit CBD und Hyaluronsäure – ist daher medizinisch dringend empfohlen, um Spätfolgen zu vermeiden und die Lebensqualität zu erhalten.

Wie wirksam sind CANNEFF® Vaginalzäpfchen bei Kolpitis senilis?

Die CANNEFF® VAG SUP Vaginalzäpfchen kombinieren zwei medizinisch wirksame Substanzen – Cannabidiol (CBD) und Hyaluronsäure – zur symptomatischen Behandlung von atrophischer, gereizter oder trockener Vaginalschleimhaut. Sie stellen eine hormonfreie, evidenzbasierte Therapieoption dar, die sich besonders für Patientinnen mit Kontraindikationen gegen Östrogene eignet – etwa nach Brustkrebserkrankungen, bei Hormonverzicht oder bei Wunsch nach natürlicherer Pflege.

Studienlage und klinische Daten

Laut dem aktuellen Studienbericht von CB21 Pharma, Hersteller der CANNEFF® Vaginalzäpfchen, liegen folgende Ergebnisse vor:

|

Studie |

Ergebnisse bei postmenopausalen Frauen mit vaginaler Atrophie |

|

Pilotstudie (n = 24) |

83 % der Frauen berichteten nach 14 Tagen über deutlich verbesserte Symptome wie Trockenheit, Brennen und Schmerzen beim Sex. |

|

RCT (doppelblind, placebo-kontrolliert n = 50) |

Signifikante Linderung der Beschwerden im Vergleich zur Placebogruppe, ohne relevante Nebenwirkungen. |

|

Verträglichkeit |

Sehr gut |

Die Studien zeigen, dass CANNEFF® VAG SUP effektiv die Beschwerden der Kolpitis senilis lindert, die Feuchtigkeit der Schleimhaut erhöht und die Lebensqualität verbessert – ganz ohne hormonelle Belastung. Zusätzlich konnten weitere physiologische Symptome der Menopause wie Hitzewallungen, Schlafstörungen oder Gelenkbeschwerden gelindert werden.