Wann sollte man bei Scheidentrockenheit zum Arzt gehen?

Man sollte bei Scheidentrockenheit zum Arzt gehen, wenn die Beschwerden über einen längeren Zeitraum bestehen, sich verschlimmern oder die Lebensqualität spürbar beeinträchtigen. Besonders wenn zusätzliche Symptome wie Brennen, Juckreiz, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Blutungen oder wiederkehrende Harnwegsinfekte auftreten, ist eine gynäkologische Abklärung unbedingt ratsam.

Auch bei jüngeren Frauen, bei denen hormonelle Ursachen wie z. B. Wechseljahre eigentlich nicht zu erwarten wären, ist eine medizinische Untersuchung sinnvoll – denn Erkrankungen wie Endometriose, Diabetes oder Schilddrüsenstörungen können ebenfalls eine Rolle spielen. Zudem sollte ärztlicher Rat eingeholt werden, wenn nicht-hormonelle Mittel oder Hausmittel keine Besserung bringen oder Unsicherheit über die richtige Behandlung besteht.

|

Situation |

Ärztliche Abklärung empfohlen |

|

Schmerzen beim Sex oder Einführen eines Tampons |

✔ |

|

Wiederkehrende Infektionen (z. B. Pilz, Blase) |

✔ |

|

Blutungen ohne erkennbaren Zusammenhang |

✔ |

|

Trockenheit trotz Anwendung von Gleit- oder Pflegeprodukten |

✔ |

|

Beginn einer hormonellen Therapie oder Antiöstrogentherapie |

✔ |

|

Kinderwunsch oder Schwangerschaft |

✔ |

|

Scheidentrockenheit nach einer Krebstherapie |

✔ |

|

Verdacht auf hormonelle Störungen oder Wechseljahresbeschwerden |

✔ |

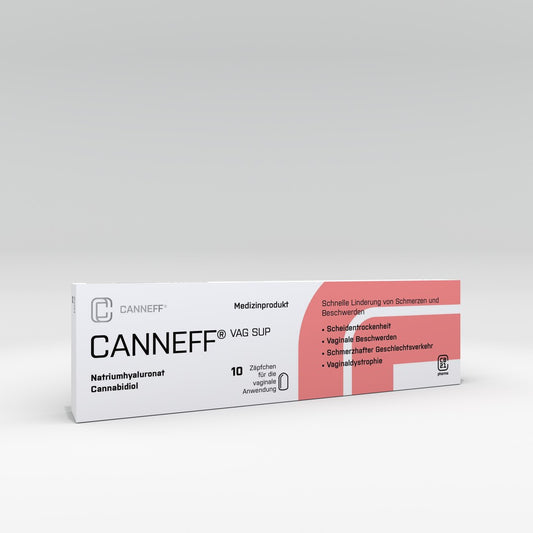

Ein frühzeitiger Arztbesuch kann dabei helfen, Komplikationen wie Infektionen, Gewebsschäden oder psychische Belastungen zu vermeiden. Zudem kann eine gezielte Behandlung mit lokalen Präparaten wie CANNEFF® CBD-Zäpfchen mit Hyaluronsäure angewendet werden.

Welche Untersuchungen nimmt der Frauenarzt bei vaginaler Trockenheit vor?

Bei vaginaler Trockenheit führt der Frauenarzt zunächst ein ausführliches Anamnesegespräch und anschließend eine gezielte gynäkologische Untersuchung durch, um die Ursache der Beschwerden möglichst genau zu klären. Dabei werden sowohl hormonelle, infektiöse als auch mechanische oder medikamentöse Auslöser berücksichtigt. Ziel ist es, eine fundierte Diagnose zu stellen, um darauf basierend eine individuelle Therapie einleiten zu können.

Anamnese (ärztliches Gespräch): Zunächst erkundigt sich der Arzt nach Art, Dauer und Intensität der Beschwerden, dem Zeitpunkt des Auftretens (z.B. in den Wechseljahren oder nach einer Geburt), möglichen begleitenden Symptomen wie Juckreiz, Schmerzen beim Sex, Ausfluss oder Blutungen sowie nach Vorerkrankungen, Medikamenteneinnahme (z. B. Antihormontherapien, Antidepressiva) oder hormoneller Verhütung. Auch psychische Belastungen oder Stressfaktoren werden mitberücksichtigt.

Gynäkologische Untersuchung: Im Rahmen der körperlichen Untersuchung beurteilt der Frauenarzt den Zustand der Vulva und der Vaginalschleimhaut. Typische Befunde bei Scheidentrockenheit sind eine blasse, dünne, manchmal leicht verletzliche Schleimhaut mit fehlender Elastizität und reduziertem Feuchtigkeitsfilm. Außerdem prüft er die Druckempfindlichkeit, etwa durch Spekulumuntersuchung oder vaginale Tastuntersuchung.

Messung des pH-Wertes der Scheidenflora: Ein zu hoher pH-Wert kann auf eine gestörte Scheidenflora oder auf Östrogenmangel hinweisen. Gesunde Vaginalschleimhäute weisen normalerweise einen pH-Wert von 3,8–4,5 auf. Werte über 5,0 sind ein typisches Zeichen für eine atrophische Vaginitis oder bakterielle Fehlbesiedelung.

Abstrich und mikroskopische Untersuchung: Bei Verdacht auf Infektionen oder Dysbiose wird ein Abstrich der Vaginalschleimhaut entnommen und unter dem Mikroskop beurteilt. Damit können Bakterien, Pilze oder Anzeichen einer Entzündung erkannt werden. In manchen Fällen wird der Abstrich zur weiterführenden Diagnostik ins Labor geschickt (z. B. kulturelle Anzüchtung, PCR).

Hormonstatus (Blutuntersuchung): Bei unklarer Ursache – insbesondere bei jungen Frauen oder Verdacht auf hormonelle Dysregulation – kann eine Blutuntersuchung des Hormonstatus sinnvoll sein. Dabei werden Werte wie Östradiol, FSH, LH, ggf. auch Progesteron und Androgene bestimmt. Ein erniedrigter Östrogenspiegel bestätigt meist die Diagnose einer atrophischen Kolpitis.

Sonografie (Ultraschall): In einzelnen Fällen, insbesondere bei unklaren Beschwerden, kann eine vaginale Ultraschalluntersuchung sinnvoll sein. Sie liefert Hinweise auf den Zustand der Gebärmutterschleimhaut, eventuelle Zysten, Myome oder Veränderungen an den Eierstöcken.

|

Untersuchungsmethode |

Ziel der Diagnostik |

|

Anamnese |

Erfassen von Symptomen, Risikofaktoren und Vorerkrankungen |

|

Gynäkologische Tast-/Sichtuntersuchung |

Beurteilung von Schleimhaut, Elastizität, Feuchtigkeitsgrad |

|

pH-Wert-Messung |

Einschätzung des vaginalen Milieus |

|

Vaginalabstrich |

Nachweis von Infektionen, Dysbiose oder Entzündungen |

|

Hormonbestimmung (Blut) |

Abklärung hormoneller Ursachen, z. B. Östrogenmangel |

|

Vaginaler Ultraschall |

Ausschluss anderer organischer Ursachen |

Was bedeutet ein erhöhter pH-Wert bei Scheidentrockenheit?

Ein erhöhter pH-Wert in der Scheide bei Scheidentrockenheit ist ein Hinweis auf ein aus dem Gleichgewicht geratenes Scheidenmilieu. Normalerweise liegt der pH-Wert im sauren Bereich zwischen 3,8 und 4,5, was durch die Aktivität milchsäurebildender Laktobazillen gewährleistet wird. Diese Bakterien sind wesentlich für den Schutz vor krankheitserregenden Keimen, da sie das Wachstum schädlicher Mikroorganismen durch ein saures Milieu hemmen.

Sinkt der Östrogenspiegel – etwa in den Wechseljahren, nach einer Geburt oder unter hormonblockierender Therapie –, reduziert sich auch die Versorgung der Schleimhaut mit Glykogen, dem Nährstoff der Laktobazillen. In der Folge sinkt deren Anzahl, weniger Milchsäure wird gebildet, und der pH-Wert steigt in den alkalischen Bereich.

Ein erhöhter pH-Wert begünstigt die Ansiedlung von Bakterien oder Pilzen und kann so zu Infektionen, Reizungen und einer weiteren Verschlechterung der vaginalen Schleimhaut führen. Auch Symptome wie Juckreiz, Brennen, Ausfluss oder wiederkehrende Blasenentzündungen treten bei erhöhtem pH-Wert häufiger auf. Die Messung des vaginalen pH-Wertes ist daher ein wichtiger diagnostischer Schritt beim Frauenarzt, um die Ursache von Scheidentrockenheit besser einzugrenzen und gezielt behandeln zu können.

Welche Diagnosemöglichkeiten gibt es bei vaginaler Atrophie?

Bei Verdacht auf eine vaginale Atrophie – also eine hormonell bedingte Rückbildung der Vaginalschleimhaut – stehen dem Frauenarzt mehrere Diagnoseverfahren zur Verfügung, um die Schleimhautveränderungen objektiv zu beurteilen und eine passende Therapie einzuleiten. Die Diagnostik beginnt in der Regel mit einem ausführlichen Anamnesegespräch, in dem typische Beschwerden wie Scheidentrockenheit, Juckreiz, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder häufiger Harndrang erfragt werden. Dabei spielen auch hormonelle Veränderungen (z.B. Menopause, Stillzeit, medikamentöse Therapien) eine zentrale Rolle.

Im Anschluss erfolgt die gynäkologische Untersuchung. Hierbei kann der Arzt sichtbare Anzeichen einer Schleimhautatrophie feststellen: Die Vaginalhaut erscheint oft blass, pergamentartig, trocken oder gerötet und ist bei Berührung empfindlich oder verletzlich. Auch winzige Risse oder punktförmige Blutungen sind typische Hinweise.

Eine pH-Messung ist ein einfaches und effektives Mittel zur Beurteilung des Scheidenmilieus. Bei vaginaler Atrophie liegt der pH-Wert meist über 4,5, was auf eine gestörte Laktobazillenflora hinweist. Ergänzend kann ein Vaginalabstrich entnommen werden, um bakterielle Fehlbesiedlungen, Pilzinfektionen oder entzündliche Prozesse auszuschließen. Der sogenannte Zytologiebefund aus dem Abstrich liefert zudem Informationen über die Zellstruktur der Schleimhaut – bei Atrophie zeigen sich hier typischerweise veränderte, unreife Zellbilder.

In bestimmten Fällen wird eine Hormonspiegelmessung im Blut durchgeführt. Vor allem der Östrogenspiegel (insbesondere Östradiol) ist von Bedeutung, um einen hormonellen Mangel als Ursache der Beschwerden zu bestätigen.

Optional kann eine transvaginale Ultraschalluntersuchung (Vaginalsonographie) erfolgen. Sie liefert Informationen über die Dicke der Vaginalwand und des Endometriums (Gebärmutterschleimhaut) und hilft, andere gynäkologische Erkrankungen auszuschließen, etwa Myome, Polypen oder eine Urogenitalprolaps-Symptomatik.

Zusammengefasst bieten sich folgende Diagnosemethoden bei vaginaler Atrophie:

|

Diagnoseverfahren |

Ziel der Untersuchung |

|

Anamnese |

Erhebung typischer Symptome und möglicher Auslöser |

|

Gynäkologische Tast- und Sichtuntersuchung |

Feststellung von Schleimhautveränderungen und Sensibilität |

|

pH-Wert-Messung |

Beurteilung des Scheidenmilieus |

|

Vaginalabstrich (Zytologie) |

Analyse der Zellreifung und Nachweis einer Dysbiose |

|

Hormonstatus (Östrogenspiegel) |

Bestätigung eines Östrogenmangels |

|

Vaginalsonographie |

Darstellung der Schleimhautdicke und Ausschluss anderer Ursachen |

Was fragt der Arzt bei Beschwerden durch Trockenheit im Intimbereich?

Wenn Sie wegen Scheidentrockenheit ärztlichen Rat suchen, wird der Gynäkologe oder die Gynäkologin zunächst ein ausführliches Anamnesegespräch führen, um die Ursachen und Zusammenhänge der Beschwerden besser einordnen zu können. Dabei stehen sowohl aktuelle Symptome als auch mögliche hormonelle, medikamentöse oder psychische Einflussfaktoren im Mittelpunkt.

Typische Fragen, die im Rahmen der Anamnese gestellt werden, sind unter anderem:

-

Seit wann bestehen die Beschwerden? Die Dauer gibt Hinweise darauf, ob es sich um ein akutes oder chronisches Problem handelt.

-

Wie äußert sich die Trockenheit genau? Der Arzt fragt nach konkreten Symptomen wie Brennen, Juckreiz, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr (Dyspareunie), Rissen, Ausfluss oder Blutungen.

-

Treten die Beschwerden zyklusabhängig oder konstant auf? Das hilft, hormonelle Schwankungen als Ursache einzugrenzen.

-

Sind die Beschwerden neu oder haben sie sich schleichend entwickelt? Eine plötzliche Veränderung kann auf bestimmte Auslöser hinweisen.

-

Bestehen andere urogenitale Beschwerden? Dazu gehören häufiger Harndrang, Brennen beim Wasserlassen, Blasenentzündungen oder Inkontinenz.

-

Nehmen Sie aktuell Medikamente ein? Besonders relevant sind Hormonpräparate, Antidepressiva, Antihistaminika, Krebsmedikamente oder Verhütungsmittel.

-

Gab es kürzlich eine Geburt, eine Operation oder eine Chemotherapie? Solche Ereignisse können das Scheidenmilieu verändern.

-

Sind Sie in den Wechseljahren oder der Menopause? Der Östrogenmangel ist hier eine häufige Ursache.

-

Wie ist Ihre Intimhygiene? Der Arzt erkundigt sich, ob regelmäßig Vaginalspülungen, parfümierte Intimprodukte oder Tampons verwendet werden.

-

Wie erleben Sie Ihre Sexualität? Fragen zu Libido, Erregung, Schmerzen beim Verkehr und zur Partnerschaft können helfen, funktionelle Ursachen zu erkennen.

Auch Fragen zu früheren gynäkologischen Erkrankungen, zu Zyklusveränderungen, zu hormoneller Familienanamnese oder zu Vorerkrankungen wie Diabetes mellitus oder Schilddrüsenstörungen können Teil des Gesprächs sein. Ziel ist es, die Beschwerden ganzheitlich zu verstehen und gegebenenfalls gezielte weiterführende Untersuchungen einzuleiten.

Wann ist ein Hormontest bei vaginaler Trockenheit sinnvoll?

Ein Hormontest ist bei vaginaler Trockenheit dann sinnvoll, wenn der Verdacht besteht, dass die Beschwerden hormonell bedingt sind – insbesondere durch einen Östrogenmangel. Das betrifft vor allem Frauen in den Wechseljahren, in der Postmenopause, während der Stillzeit oder unter einer antihormonellen Therapie (z. B. bei hormonabhängigem Brustkrebs). Auch bei jüngeren Frauen mit unregelmäßigem Zyklus, Zyklusausfällen oder verfrühter Menopause kann ein Hormonstatus zur Ursachenklärung beitragen.

Der Test misst die Konzentrationen relevanter Hormone im Blut, insbesondere:

|

Hormon |

Bedeutung bei Scheidentrockenheit |

|

Östradiol (E2) |

Zentrales Östrogen zur Aufrechterhaltung der Vaginalschleimhaut – bei Mangel steigt das Risiko für Trockenheit, Atrophie und Reizungen |

|

FSH (Follikelstimulierendes Hormon) |

Ein erhöhter Wert deutet auf eine eingeschränkte Eierstockfunktion oder Menopause hin |

|

LH (Luteinisierendes Hormon) |

Dient in Kombination mit FSH zur Einschätzung der hormonellen Umstellung |

|

Progesteron |

Wichtig zur Zyklusbeurteilung, kann bei relativer Dominanz die Schleimhautstruktur beeinflussen |

|

DHEA / Testosteron |

Bei starkem Libidoverlust oder vulvärer Atrophie ebenfalls relevant |

Ein Hormontest hilft, atrophe Vaginitis (Kolpitis senilis) oder eine hormonelle Dysbalance zu erkennen und gezielt zu behandeln. Dies ist besonders wichtig, wenn eine lokale oder systemische Hormontherapie erwogen wird – oder auch, um Kontraindikationen auszuschließen.

Welche Therapie empfiehlt der Gynäkologe bei Scheidentrockenheit?

Bei Scheidentrockenheit richtet sich die Therapieempfehlung des Gynäkologen nach dem individuellen Beschwerdebild, dem Alter der Patientin, dem Hormonstatus sowie möglichen Begleiterkrankungen. In vielen Fällen wird zunächst versucht, die Beschwerden durch lokale, nicht-hormonelle Maßnahmen zu lindern, bevor eine Hormontherapie in Erwägung gezogen wird. Ein zentrales Ziel jeder Therapie ist es, die Vaginalschleimhaut zu regenerieren, ihre Feuchtigkeit wiederherzustellen und das Scheidenmilieu zu stabilisieren.

CANNEFF® Vaginalzäpfchen mit CBD und Hyaluronsäure werden von Gynäkologen zunehmend als effektive und gut verträgliche, nicht-hormonelle Therapieoption empfohlen – insbesondere bei Frauen, die eine hormonfreie Behandlung bevorzugen oder bei denen eine Östrogentherapie nicht infrage kommt (z B. nach Brustkrebs oder bei Endometriose).

Die enthaltene Hyaluronsäure wirkt intensiv feuchtigkeitsspendend und unterstützt die natürliche Regeneration der Vaginalschleimhaut. Sie verbessert die Elastizität des Gewebes, lindert Reizungen und beugt Mikroverletzungen sowie Infektionen vor. Das zugesetzte Cannabidiol (CBD) entfaltet seine entzündungshemmende, antioxidative und zellschützende Wirkung direkt an der Schleimhaut. Besonders hervorzuheben ist die patentierte Emulsionsmatrix von CANNEFF®, die eine schnelle und vollständige Freisetzung der Wirkstoffe in der Scheide gewährleistet.

Gynäkologen empfehlen CANNEFF® VAG SUP Zäpfchen z.B.:

-

zur Linderung von vaginaler Trockenheit, Juckreiz und Reizungen, insbesondere in den Wechseljahren oder nach hormonellen Veränderungen,

-

zur Unterstützung der Schleimhautheilung nach einer Infektion, Operation oder Strahlentherapie,

-

bei Schmerzen beim Geschlechtsverkehr (Dyspareunie) durch fehlende Lubrikation,

-

als begleitende Therapie bei atrophischer Vaginitis oder Vaginaldystrophie,

-

bei Beschwerden nach der Geburt oder nach Konisationen.

Die Anwendung erfolgt in der Regel über einen Zeitraum von 20 bis 30 Tagen, täglich vor dem Schlafengehen, je nach Indikation auch kurweise oder zur langfristigen Stabilisierung der Schleimhaut. CANNEFF® ist rezeptfrei in Apotheken erhältlich und kann damit niedrigschwellig zur Selbstbehandlung eingesetzt werden – allerdings immer in Absprache mit dem behandelnden Arzt, um eine sichere und wirksame Anwendung zu gewährleisten.

Kann der Hausarzt bei Scheidentrockenheit helfen?

Ja, der Hausarzt kann bei Scheidentrockenheit eine erste Anlaufstelle sein, insbesondere wenn die Beschwerden neu auftreten oder noch keine gynäkologische Betreuung besteht. Viele Frauen sprechen zunächst mit ihrem Hausarzt oder ihrer Hausärztin über Symptome wie Juckreiz, Brennen oder ein Druckgefühl im Intimbereich, besonders wenn sie diese nicht unmittelbar mit hormonellen Veränderungen oder vaginaler Trockenheit in Verbindung bringen.

Der Hausarzt kann bereits eine orientierende Anamnese durchführen, auf mögliche Grunderkrankungen wie Diabetes, Schilddrüsenstörungen oder Autoimmunerkrankungen achten und erste Empfehlungen zur lokalen Intimpflege oder zur allgemeinen Lebensstiloptimierung geben – etwa in Bezug auf Ernährung, Stressabbau oder Medikamente, die eine Schleimhauttrockenheit fördern können (z. B. Antihistaminika oder Psychopharmaka).

Allerdings kann der Hausarzt die für die Diagnosestellung und gezielte Therapie notwendige gynäkologische Untersuchung nicht durchführen. Deshalb erfolgt in der Regel eine Überweisung zur Gynäkologin bzw. zum Gynäkologen, der eine genaue Inspektion der Vaginalschleimhaut, eine pH-Messung, einen Abstrich oder gegebenenfalls eine Hormonbestimmung im Blut veranlasst.

Wenn bereits ein Präparat zur symptomatischen Behandlung empfohlen werden soll, kann der Hausarzt beispielsweise zu nicht-hormonellen Produkten wie CANNEFF® Vaginalzäpfchen mit CBD und Hyaluronsäure raten. Diese sind rezeptfrei erhältlich, lindern Trockenheit, Reizungen und Druckgefühl effektiv und gelten als sehr gut verträglich – auch bei Patientinnen, die auf hormonhaltige Präparate verzichten möchten.